Il mito della “Tomba degli imperi”

“L’Afghanistan è uno di quei Paesi dove la religione è ancora viva e attiva. Ma la religione non è l’unico fattore che spinge i popoli di questi Paesi ad impugnare le armi contro gli invasori. Naturalmente, essi non sono marxisti, ma sono patrioti che desiderano ardentemente liberare la loro patria, sono i rappresentanti della borghesia democratica. Non vogliono vivere sotto il giogo degli stranieri, a prescindere dal fatto che le loro idee siano ancora molto lontane dalle idee della rivoluzione democratico-borghese per poter concretizzarsi in profonde riforme nell’interesse dei loro popoli.”

Bastano queste poche righe tratte dall’opera Le superpotenze del dittatore e segretario del Partito Comunista Albanese Enver Hoxha per cogliere la natura irriducibile delle tribù afghane, tessere sconnesse di un mosaico all’apparenza indecifrabile se analizzato secondo i canoni derivanti dalla visione eurocentrica della storia contemporanea, ma al tempo stesso capaci di completarsi armoniosamente di fronte all’incalzare dei fattori esterni. Se si volesse riassumere in una formula l’anima di questa selvaggia e inospitale terra di frontiera, crocevia obbligato fra l’arida steppa centro-asiatica e le favolose ricchezze del subcontinente indiano, la scelta ricadrebbe senza troppe incertezze sull’espressione tomba degli imperi: Persiani, Macedoni, Unni, Arabi, Cinesi e Mongoli si avvicendarono nel corso dei secoli in un valzer scandito dall’incedere degli eserciti e dall’incrociar di spade senza per questo riuscire ad instaurare un controllo capillare su tutto il Paese.

Perché il mito dell’inviolabilità della fortezza afghana ottenesse la propria consacrazione a livello mondiale fu necessario attendere la svolta del XIX secolo, quando l’area in questione divenne il terreno privilegiato di un confronto diplomatico, spionistico e commerciale fra gli imperi zarista e britannico conosciuto con il nome di Grande Gioco: allarmato dalla penetrazione di San Pietroburgo verso l’Asia Centrale e dai suoi possibili appetiti espansionistici verso l’India, gioiello della corona di Sua Maestà, il Regno Unito pensò bene d’impegnarsi in una rapida invasione dell’Afghanistan con l’intento di consegnare all’ingombrante vicino un messaggio chiaro e inequivocabile. Le previsioni iniziali per un’offensiva limitata e dai costi accettabili si sarebbero tuttavia infrante davanti ai rovesci militari subiti ad opera degli autoctoni, impegnati in frequenti azioni di guerriglia che culminarono con la distruzione, nella settimana compresa fra il 6 e il 13 Gennaio del 1842, dell’armata posta sotto il comando del generale William Elphinstone (1782-1842).

Benché l’onta della sconfitta fosse stata in parte cancellata dai successivi coinvolgimenti bellici del 1878-1880 e del 1919, gli sforzi degli inglesi per piegare in modo definitivo la resistenza dei guerrieri tribali e imporre il loro protettorato sulla regione furono ugualmente destinati all’insuccesso. Tra le sfide più importanti con cui il governo di Kabul dovette misurarsi nel corso del Novecento occorre ricordare l’invasione sovietica del 1979-1989, argomento sul quale intendo soffermarmi più a lungo di quanto fatto finora nel tentativo di soddisfare gli eventuali interrogativi del lettore.

La Rivoluzione di Saur e l’intervento sovietico

Per comprendere appieno le ragioni di tale intervento è fondamentale ripercorrere le vicende susseguitesi sul finire degli anni Settanta nello scacchiere mediorientale, dove il riaccendersi delle rivalità etniche e nazionali nella cornice della Guerra Fredda stava sgretolando il fragile sistema degli equilibri allora esistente. Una prima avvisaglia di questo mutamento arrivò nelle giornate fra il 27 e il 28 Aprile del 1978 quando la giovanissima Repubblica dell’Afghanistan, fondata nel Luglio 1973 in seguito all’abbattimento della decrepita dinastia dei Barakzai (letteralmente “figli del Dio del lampo”), venne a sua volta rovesciata da un golpe orchestrato dal Partito Democratico Popolare Afghano: l’occasione perfetta per questo colpo di mano fu rappresentata dall’allargamento delle proteste nelle maggiori città del Paese in seguito all’assassinio di un importante dirigente comunista, Mir Akbar Khyber (1925-1978), e dal successivo arresto degli altri leaders del PDPA dietro espresso ordine del presidente Mohammed Daoud Khan (1909-1978).

Una volta liquidati gli esponenti di maggior peso del vecchio regime repubblicano, Nur Muhammad Taraki (1917-1979), investito dell’importante compito di guidare la transizione dell’Afghanistan verso la modernità, avviò un programma di riforme strutturali quali la ridistribuzione dei terreni agricoli più vasti senza la corresponsione di alcun indennizzo, l’imposizione dell’ateismo di Stato, l’introduzione del divieto dei matrimoni forzati, l’obbligo per gli uomini di tagliarsi la barba, il coinvolgimento delle donne nella vita politica, la lotta all’analfabetismo e il rilancio delle relazioni con l’Unione Sovietica. Sebbene in un primo momento la Rivoluzione di Saur (così chiamata perché ebbe luogo nel secondo mese dell’antico calendario persiano) fosse stata accolta con il favore dell’opinione pubblica, l’arbitrarietà delle misure introdotte per estirpare il secolare retaggio musulmano nel nome dell’utopia marxista portò alla sollevazione di numerose frange ultraconservatrici delle aree rurali oltre che delle stesse forze armate, interessate fin dal 1978 da crescenti fenomeni di diserzione.

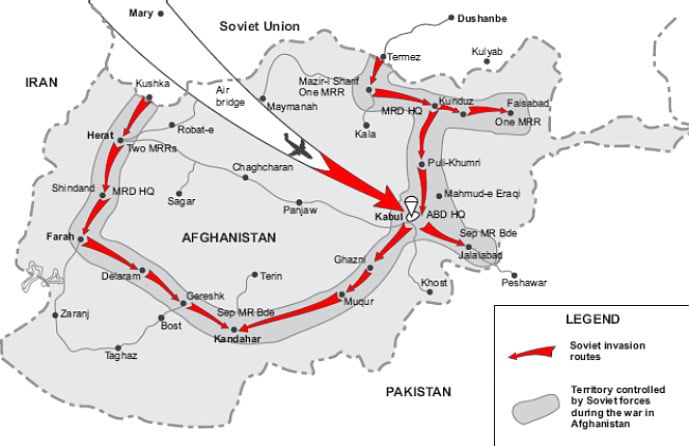

Ad aggravare ulteriormente il quadro fin qui descritto contribuirono le rivalità personali all’interno del Partito Democratico Popolare, spaccato fin dal 1967 tra le fazioni moderata e intransigente conosciute con i rispettivi nomi di Parcham e di Khalq: fu proprio nell’ottica di questa lotta per il potere che Hafizullah Amin (1929-1979), luogotenente di Taraki e Ministro per gli Affari Esteri, fece giustiziare nella giornata dell’8 Ottobre 1979 il suo collaboratore dopo questi aveva cercato di sollevarlo dall’incarico con il beneplacito dei sovietici. Il progressivo coinvolgimento di Mosca nelle questioni dello Stato afghano rispondeva pertanto ad una logica dettata dalla necessità di rafforzare la propria sfera d’influenza contenendo al tempo stesso gli influssi venefici della Rivoluzione iraniana, trionfante nel Febbraio del 1979 dopo il rovesciamento del regime degli Shah e passibile di incitare alla rivolta le popolazioni musulmane stanziate nei territori dell’Unione. L’insieme di questi fattori e le reiterate richieste di aiuto provenienti da Kabul spinsero Leonid Brežnev (1906-1982), segretario del PCUS e uomo di punta del Cremlino, ad autorizzare l’invio di truppe aviotrasportate nella capitale mentre le avanguardie della 40° Armata attraversavano il confine lungo il fiume Amu Darya: era il 25 Dicembre 1979. Due giorni dopo i Sovietici lanciarono nella più assoluta sorpresa l’operazione Storm-333, un’azione bellica portata avanti dalle forze speciali del KGB e dal GRU (la branca dell’intelligence militare russa) per occupare il palazzo Tajbeg ed uccidere il presidente Amin (lo stesso che agli inizi del mese aveva accolto con sollievo il dispiegamento dei reparti dell’Armata Rossa), paralizzando di fatto la catena di comando afghana: al suo posto si insediò il moderato Babrak Karmal (1929-1996), vittima negli anni precedenti delle epurazioni dell’ala Khalq e solerte sostenitore delle iniziative degli occupanti.

Dal contingente limitato alla guerra di logoramento

Nei piani di Mosca l’arrivo del contingente sovietico (forte di circa 80.000 uomini e appoggiato da quasi 2000 carri armati) avrebbe dovuto riportare l’ordine nel Paese schiacciando le rivolte tribali e aiutando la ricostruzione dell’esercito di Kabul: nella realtà dei fatti questa straordinaria potenza di fuoco si rivelò del tutto inutile di fronte alla mobilità dei piccoli gruppi d’insorti, i Mujahideen, capaci di impegnare in brevi scontri le truppe d’invasione per poi ritirarsi negli anfratti più reconditi delle montagne dell’Hindu Kush e del Pamir. Fra il 1980 e il 1985 i combattenti islamici concentrarono i loro attacchi nell’area del Passo del Salang, l’arteria principale per i rifornimenti in arrivo dall’Unione Sovietica, infliggendo perdite molto pesanti alle truppe d’occupazione che erano per la maggior parte composte da coscritti scarsamente addestrati e non sempre motivati.

A partire dal 1986 la micidialità degli attacchi dei Mujahideen aumentò in misura sensibile grazie al costante afflusso di armamenti attraverso i valichi del Pakistan e della Cina (molti dei quali provenienti dagli arsenali statunitensi come i temutissimi missili spalleggiabili FIM-92 Stinger) e da una maggiore coordinazione tra le diverse formazioni irregolari sotto la guida di Ahmad Shah Massoud (1953-2001), il quale pur non avendo alcuna preparazione militare divenne in breve tempo un abilissimo stratega grazie allo studio di opere sull’argomento e ad una naturale predisposizione. Di fronte all’intensificarsi della azioni di guerriglia i Sovietici risposero con un drastico aumento del numero degli effettivi nella regione (arrivati a sfiorare nel Gennaio del 1986 le 115.000 unità) e con l’avvio di numerose offensive nella valle del Panjshir per mettere in sicurezza le linee di rifornimento: il bilancio finale di questa strategia fu nel complesso fallimentare vista la palese incapacità di mantenere le posizioni conquistate e di neutralizzare definitivamente le basi ribelli, tanto da costringere l’Alto Comando a rivedere in misura significativa le proprie tattiche privilegiando l’impiego di piccole unità ottimamente addestrate, le Speczaz.

Grazie a questa rivoluzione operativa le forze di Mosca riuscirono a collezionare una serie d’importanti vittorie scacciando i Mujahideen dalla provincia orientale di Paktia, ma i successi ottenuti sul campo di battaglia arrivarono troppo tardi per poter rilanciare le sorti del conflitto: nell’estate del 1987 il nuovo Segretario del Partito Comunista dell’Unione Sovietica Michail Gorbačëv (1931-vivente) aveva infatti autorizzato il progressivo ritiro delle proprie truppe dal Paese per proseguire con la normalizzazione dei rapporti con gli Stati Uniti d’America, sensibilmente migliorati dopo il vertice di Reykjavik dell’Ottobre 1986 sulla riduzione degli arsenali nucleari. Oltretutto il graduale disimpegno dall’Afghanistan avrebbe alleviato lo stato critico dell’economia nazionale dopo decenni di stagnazione, favorendo di conseguenza la liberazione di ingenti risorse finanziarie destinate a “ristrutturare” il sistema sovietico nel nome della perestroika. Il primo passo di questo nuovo corso fu rappresentato dall’esautorazione di Karmal e dalla nomina di Mohammad Najibullah (1947-1996) a Presidente della Repubblica (30 Settembre 1987), seguito dai tentativi di raggiungere accordi individuali con i diversi capitribù e di stemperare i caratteri più intransigenti del regime filo-comunista.

I reparti sovietici abbandonano l’Afghanistan (Fonte: Novostipmr.com)

La ritirata dei reparti dell’Armata Rossa cominciò il 15 Maggio 1988 sotto la direzione del generale Valentin Varennikov (colui che avrebbe giocato un ruolo fondamentale nel Putsch di Mosca dell’Agosto 1991) e si concluse ufficialmente il 15 Febbraio dell’anno successivo. Non si trattò di un’operazione priva di costi umani, visto che in quei nove mesi i sovietici lasciarono sul campo 523 soldati caduti vittime delle ripetute violazioni degli accordi per il cessate il fuoco da parte dei ribelli. A distanza di 29 anni il numero delle perdite è ancora oggetto di dibattito: se si volesse dar ascolto ai resoconti ufficiali di dovrebbe accettare la stima indicativa di 14,453 morti da parte russa e di oltre 75,000 da quella afghana, cui bisognerebbe aggiungere una cifra impressionante compresa fra i 500,000 e i 2 milioni di civili. Numeri che invitano ad un confronto diretto con l’esperienza statunitense nel Vietnam.

Gli avvenimenti successivi appartengono al patrimonio di conoscenze storiche comune: le speranze di Gorbačëv di salvare l’URSS da un tracollo ormai imminente s’infransero di fronte alle rivendicazioni delle minoranze etniche e ai colpi di coda dell’ala oltranzista del Politbjuro; la parabola della Repubblica Democratica dell’Afghanistan si esaurì nell’Aprile del 1992 in seguito alla conquista di Kabul da parte dei Mujahideen, preludio di una nuova e altrettanto sanguinosa guerra civile che si sarebbe conclusa quattro anni con l’ascesa il movimento fondamentalista dei Talebani; divenuto il centro operativo della cellula terroristica di Al-Qaeda e del suo fondatore Osama bin Laden (1957-2011), il 7 Ottobre 2001 il Paese venne invaso ancora volta da una coalizione guidata dagli USA in risposta agli efferati attacchi terroristici dell’11 Settembre. Ad oggi il coinvolgimento dell’Alleanza Atlantica nella regione resta uno dei capisaldi della politica estera del Presidente Donald Trump.

Sono trascorsi quasi quarant’anni dalla rivoluzione di Saur, quarant’anni nel corso dei quali il popolo afghano ha conosciuto solo violenze indiscriminate, umiliazioni, fame, paura e morte di massa. Forse non si dovrebbe nemmeno parlare di tomba degli imperi. Forse è l’Afghanistan stesso ad essere divenuto la propria tomba, un oscuro monumento funerario posto sotto gli occhi di un Mondo troppo distratto per guardarlo con attenzione.

Niccolò Meta per www.policlic.it